「我看著自己走走停停/崩潰瓦解/在來自世間的烈火面前/我的愛如流水/四處滿溢。」這一段詩文,摘自一首名為〈我安居在我的人生〉(I inhabit my life)的情詩尾段。詩人寫下這段文字時已年近九十,他回憶起二十八歲生日那天,與自己深愛的未婚妻久別重逢,未婚妻帶著鮮花驚喜現身,讓他幸福快樂得飄飄欲仙。

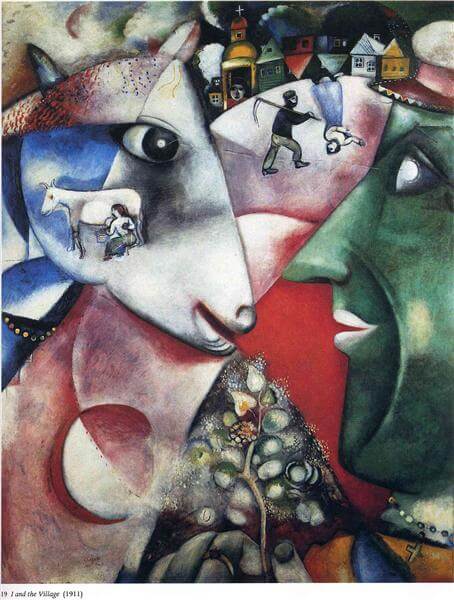

這個場景其實在他年輕的時候就已經畫了下來,並就此成為不朽,那就是夏卡爾(Marc Chagall. 1887. 07. 06~ 1985. 03. 28)的〈生日〉(The Birthday, 1915)。

很多人說夏卡爾是愛與美的使者,似乎不斷歌頌著世間的幸福與快樂,畢卡索也曾說:「我不知道這些畫面從哪裡來的,他腦子裡絕對住著一位天使。」的確,除了〈生日〉之外,同時期還有許多因著愛情而翩然起飛的畫作,像是〈散步〉(The Promenade, 1917)、〈飛越小鎮〉(Over the Town, 1918)等等,彷彿愛情就是超能力,可以抵抗地心引力。然而,人在愛中不盡然全是美好夢幻,尤其當你愛著並不為享樂,而是感受到內心深處有什麼被勾動糾纏,你愛著狂喜也愛著隱隱作痛。

夏卡爾的畫面就是如此,不全然是甜膩明亮的癡迷熱愛,畫中總暗藏著些許憂傷或不安。〈生日〉中,男子縱然溫柔地飛撲向前去親吻,卻沒有雙臂可擁抱,面容陰鬱,雙眼緊閉;〈散步〉中,女子彷彿想與男子一同在空中起舞,而男子只是笑容滿面地緊牽著手,像個深怕風箏斷線的孩子,僵硬地留在地面踩緊腳跟;而〈飛越小鎮〉中,兩個人都各自少了一隻手臂,女子橫躺在空中,而男子猶如警戒的護衛,緊盯著畫面之外。

在愛情中,有愉快喜悅的鬆軟,也必然有著為了不斷向彼此靠近,於是相應而生的緊繃拉扯,是害怕失去,是意識到兩人不同,是一同抵禦外侮,是抵不過生老病死,是無法永恆地停留在每個美好的瞬間之中。

夏卡爾一生顛沛流離,遇到妻子貝拉是他最幸福的時光,縱然戀情遭受戰火侵襲、身家背景的階級鴻溝、家人的阻攔,他們依舊攜手穿過這些艱辛苦難,後來終於可以過上一段寧靜的幸福歲月,直到貝拉因病去世。

他曾強調自己排斥被貼上「幻想」和「象徵主義」之類的標籤,因為對他而言,這一切都是寫實的,比雙眼目睹的世界還要更真實。的確,人世間的美好幸福,其全貌都伴隨著不幸的拉扯與不捨的失落。而巨蟹座的夏卡爾,正是如實地描繪這樣的情感。

巨蟹座是渴望安全感的,渴望到近乎神經質,這是因為想要保護敏感與柔軟的腹部,所以需要一個完整的殼,也就是情感上的歸屬。一旦有了美好的歸屬,那種安心的感覺有如被溫柔的母親守護,是無上的幸福,但也因為有了歸屬,所以開始擔心這個歸屬能不能永遠、夠不夠安全,心裡時時張著一面保護網,於是不免陰鬱焦躁了起來。與此同時,總是知道世事無永恆,所以在內心深處開闢一個又一個記憶庫,保存所有美好的記憶,多愁善感於念舊。

在貝拉去世後,夏卡爾始終念念不忘,雖然後來有第二任妻子相伴白頭,但他仍持續以對貝拉的深沉眷戀為主題作畫,直至終老。

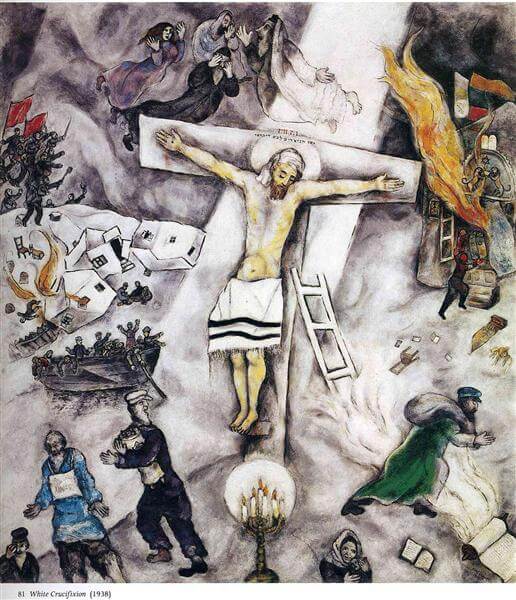

夏卡爾的人生所失去的歸屬不只是貝拉,還有自己的家園和種族。他經歷多次大戰和猶太人屠殺,一度必須透過畫作表達苦痛,如〈白色釘刑〉(White Crucifixion, 1938)。然而絕大多數時間,他創作的目的,是想讓人們被希望與愛包圍。我想,或許正是他深刻品嚐過內心的失落和疼痛,使他發願以詩、以歌、以畫作來提取美好記憶,並維繫希望之光,也正是這樣從溫柔中搖晃出來的愛,澆溉了人們心中的焦土,使我們能從他的畫中,真實地感到某種愛的樣貌,於是能安放失落,尋回歸屬。

圖片來源/WIKIART、Marc Chagall