二十世紀名留青史的現代主義藝術家中,有一組「西班牙三傑」:畢卡索、胡安・米羅、達利。其中畢卡索和達利的畫作中,就算東西被扭曲變形,還是能讓人多少認得出來:那是一張五官被移位的臉、那是一個軟趴趴的鐘等等,然而胡安・米羅的東西就不一定了。

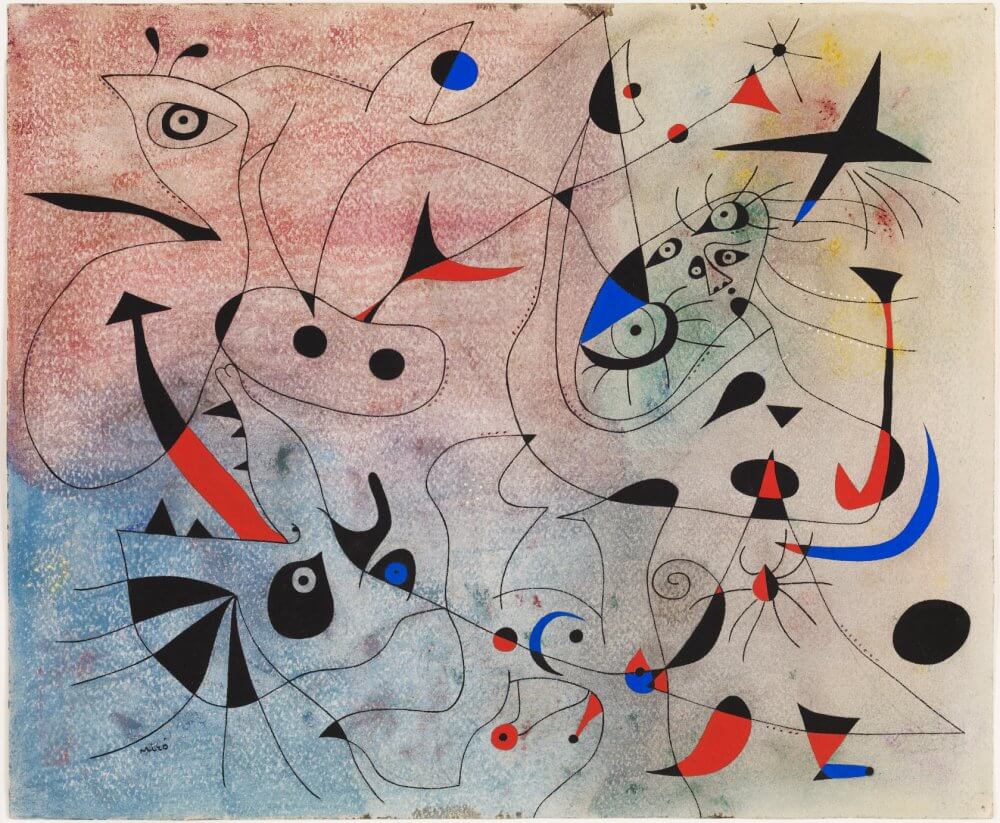

因為在胡安・米羅 (Joan Miró, 1893.4.20 – 1983.12.25) 的世界裡,一切以符號和色彩象徵性地現身;他曾說「我嘗試運用色彩就像以字詞作詩、以音符譜曲。」那或許看似是一首語焉不詳的詩曲,也似胡言亂語,然而卻帶著溫度,觸動了什麼——這也是他最標誌性的特色:當他的創作發展到後期,越來越像孩子的畫,筆觸率性大膽、用色簡單明亮、佈局活潑跳耀,像是把牙牙之語化成畫作,就算聽不懂,那純真自由的心靈宇宙卻穿透出來、感染空氣。例如《藍天的金》( The Gold of the Azure, 1967),當時他已高齡74歲。相較他二十幾歲還未轉向超現實主義時期的作品,如《運貨馬車軌跡》( The Waggon Tracks, 1918 ),或者四十歲左右時的「星座」系列作,如《晨星》(Constellations: Morning star, 1940)或《愛上一個女人》(Ciphers and Constellations, in Love with a Woman, 1941 )可見其強烈的對比。

許多藝術家的一生都在嘗試抽取何謂「本質」,於是會漸漸脫去繁複的外衣,返璞歸真。至於這個「真」的調調就各有不同,有的沈重內斂,有的寬厚柔軟,而胡安・米羅的像是個快樂天真的老頑童。然而事實上,他的個性害羞、敏感、專情、認真嚴肅,而且憂國憂民。他經歷了第一次世界大戰,接著祖國西班牙內戰,其後第二次世界大戰又起。在戰火中,他多次表達對人民和社會的憂心,並意識到自己身為藝術家的責任,於是打破自己以往的作畫模式(例如1934年開始的「野蠻繪畫」中的人像系列),試圖表達各種憤怒與焦慮。但即使是在這個時期,依然可以看到他特有的「童畫式」變形。

我想就藉由他來聊聊星座中的「返璞歸真」吧。胡安・米羅是太陽金牛座,同時帶有明顯的牡羊座和雙子座特質,恰好是十二星座的頭三位。星座是這樣排序的:在北半球的春季的第一天,萬象更新,牡羊座出生了,充滿生命力,天真地開創;接手的是金牛座,吃飽穿暖,開始長肌肉、長力氣,接受大地之母的搖籃;然後進入雙子座,開始想說話,於是學習世界的各種符號和語言。或許是因為胡安・米羅的「主要成分」正好是這三個生命最本源的星座,於是他能將世界轉譯成最純真的樣子,並且「將作品化為種子,播在人們的心田」。

我在發現他1937年的兩幅自畫像( “ Self-Portrait” 和 “ Self-Portrait I” )時,十分驚喜,就像看見他在轉譯再轉譯的過程。

根據他的自述,這樣的「童化」是來自嚴謹的內在、長年的淬煉。他說作畫時的第一階段是潛意識的,「我手中的筆會自行敘述」,在第二階段則是意識的,透過經年累月的判斷力,謹慎盤算。也就是,如同超現實主義中的「很清醒地非理性」,我說著夢話其實是一種深切的反省,而胡安・米羅的傻,不是真傻,是大智若愚啊!