不同於許多從小就走在繪畫道路的畫家,黃士綸十七歲之前,畫畫對他來說是美術課堂的功課,但當見到了宜蘭高中美術班招生的訊息,不知道老天讓他接上了哪根筋,從沒跟父母要求學才藝的他,竟拿著招生單跟母親說:「媽,我要考這間。」於是,此前沒有任何專業訓練的他,考上美術班,吊上藝術車尾,正式走入藝術這條路。他回憶道,一開始的美術班生活是充滿挫折的,同學們不乏技巧高超、得獎無數的經驗老手,而那時的他卻連顏料的基本特性都還掌握不好,老師要他畫顆蘋果,都能畫成流血的番茄。然而,他卻沒有因為這樣的挫折萎靡不振,反而以加倍的練習量,在三年內將基礎打實。那個躲在同學身後,不知道怎麼下筆而放空呆看畫布的男孩,慢慢得到一些獎項的肯定,也遇到好些貴人,於是他就這樣默默在這條路上留了下來。

黃士綸藝術家使用的調色盤。圖 / 艾利歐攝。

風眼中的寧靜共鳴 源自童年家產紛爭

藝術這條路,要能留下來,是需要走出自我風格的。而黃士綸的創作特色,是他的畫面中,常能見到巨大的旋風。他說,那是他看到電影《龍捲風》裡有一個場景,主角們進入可怕的龍捲風中心後發現裡頭無風無雨、格外寧靜,外頭的肆虐毀滅似乎與他們無關,他深有感觸,開始一系列的畫作。

能與電影情節或景象有所共鳴,時常源自有相類的親身體驗,而電影裡暴風眼中的寧靜,讓他想起小學三、四年級爺爺奶奶離世後,家族因爭產分崩離析,晦澀童年裡的一幕。猶記有一天,他在家裡開的修車廠落地窗前,瞧見外頭父親跟兄弟打架的情景。在大片玻璃窗內觀看著,眼前好似正上映一齣劇,有種不真實感將他隔絕於暴力之外,保護著他。這也就是《龍捲風》人在暴風中心那一幕於他如此熟悉且有共感的原因。

這些年,暴風在畫布上以不同變形一再現身,它們席捲而起的,不只有畫中物件,還有黃士綸從青春期之前便開始造洞深埋的種種情緒。他以畫筆為器,將那些被放進樹洞的情感刨挖出來,在油畫顏料裡頭轉化。漸漸地,他所關注的事項,從自身情緒轉向這個世界。

大事件(一) 。圖 / 黃士綸提供。

大事件(二)。圖 / 黃士綸提供。

在繪畫中療癒自身 轉向反映社會現況

在一樣的災難性畫面裡,曾經以內心風景為主題的他,慢慢轉而去表達這個時代的樣態。他說:「藝術家必須不只是講自己的內心,也要去記錄這個時代。」他試圖將這個時代人們的恐慌、徬徨與焦慮,好好地傳達出去。

縱使創作的主題相同,並且仍舊運用風暴符號,但由於想法不同了,藝術表現也因此受到影響,而有了變化。可以很明顯看到黃士綸今年的作品中,兀自有了光。要講那是光,毋寧說是條雷射線—一條剛直有力的金線從天際射向地面,下一秒好像有些什麼將引爆。

大事件(七)、(八)。圖 / 黃士綸提供。

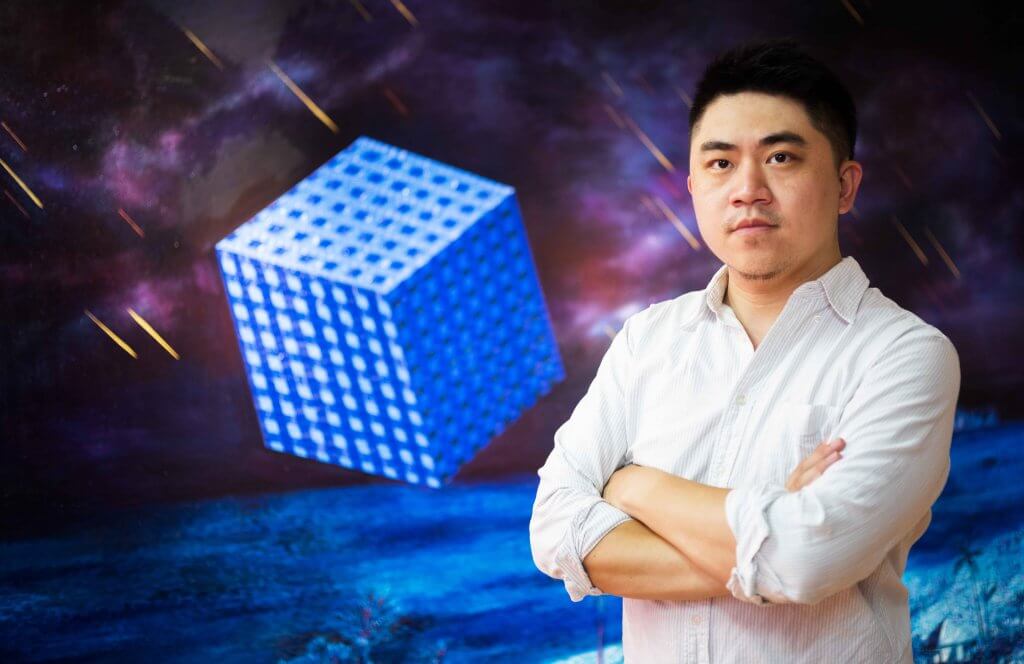

光還有呈螺旋狀的另一種樣貌。黃士綸說,那是DNA,隱含他對生命的想法:「人誕生下來要面對的是一個未知的世界,你不知道長大之後會經歷什麼樣的生活。」另外,還有一種魔術方塊造型的立方體也出現在畫布上。好像下一秒可能會因為這些搶眼的外來物,而造成什麼巨大改變。至於什麼改變,卻又無法清楚定義與言說,因為一切皆是漂浮在空中的未知,一切都將變動,尤像今日的台灣。

除了暴風、光與立方體,先前黃士綸也會用宇宙、電晶路板等元素,這些在在顯示他熱愛科幻電影、文學並且深受影響。除了《龍捲風》,《迷霧驚魂》、《異次元殺陣》等帶有科幻感或人性剖析的故事,也都融入個人思想,為他的創作注入意涵。

黃士綸藝術家。圖 / 艾利歐攝。

形式實驗 反思新聞真實

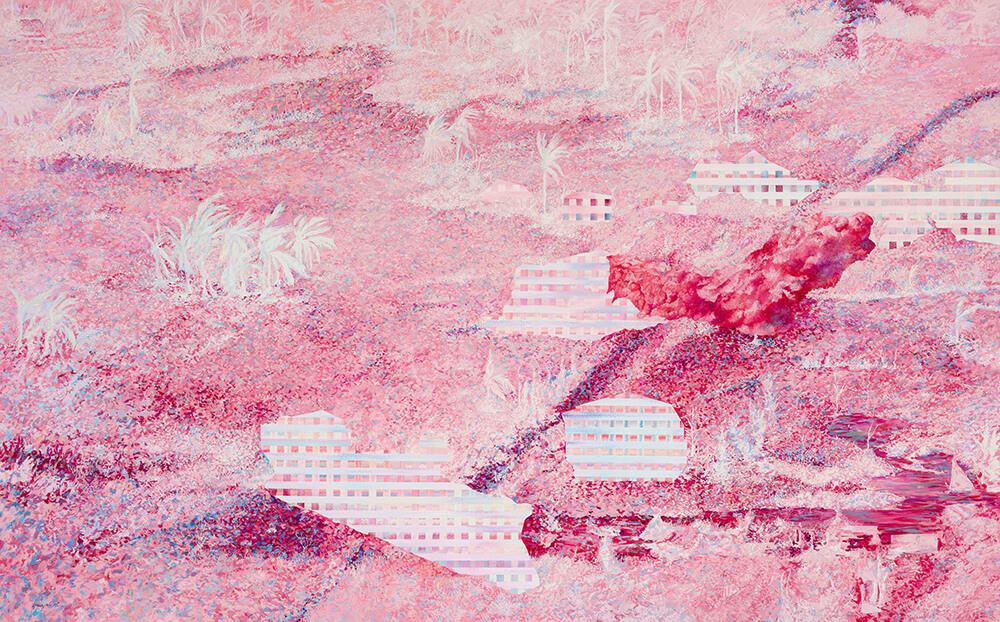

當他逐漸往外關注世界,便有了《大事件》系列。在這個系列,呈現了那些讓人感到震撼的悲慘歷史事件。面對極具毀滅感的主題,黃士綸卻還是要他的畫以象徵而非寫實方式表現出來,並且帶有詩的戲劇性。例如以福島核災為主題時,縱使畫了因海嘯沖上岸的船隻、冒煙的屋舍,但他卻以極為甜粉的夢幻色調為主色,呈現極大的反差。

甜粉的夢幻色調卻呈述著悲慘的事件。圖 / 黃士綸提供。

除了顏色造成的衝突,這些作品裡頭還有一些像訊號不明那樣的網格。黃士綸說,這要從他研究所念的哲學家尚・布希亞(Jean Baudrillard)說起。尚・布希亞以《波灣戰爭不曾發生》一書,提出了個問題:新聞裡報導的,包含戰爭在內,都是真實的嗎?

在如今自媒體盛行、如假似真新聞爆炸性產出的時代,新聞的真實性因日益撲朔迷離而更顯重要。作為看著資訊從封閉走向過量的八零年代,黃士綸也將他對上述主題的疑問與反省,轉化成不同的實驗。

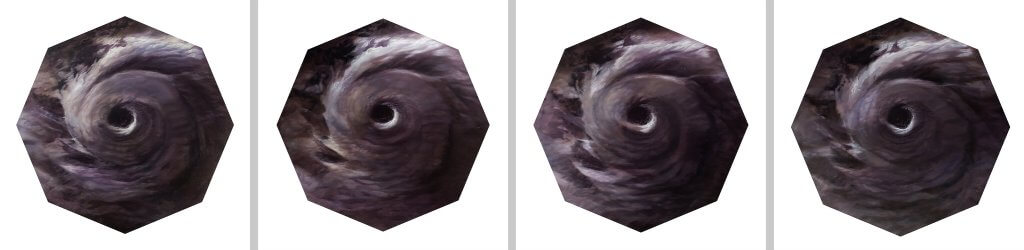

早先,他做了個嘗試:接連畫了四張同樣的颱風畫面,以己身之眼與手複製自己的畫作,才知道不失真的困難——他的第一張畫與最後一張畫對比起來,幾乎是不同的作品。縱使是有意識地複製自己的創作,都能有這麼大的落差,更別說不那麼在意真實呈現的人,他們能創造出或接收到什麼樣的「真實」?

是什麼讓我們如此迷人-系列。圖 / 黃士綸藝術家提供。

下個嘗試是,在他細細畫完大尺寸的核爆場景後,把其中的色彩剝離,以更寫意狂亂的筆觸快速對大幅作品作小件的寫生。同個故事,同個人講述,兩種畫面的時間感與情感表達,卻呈現很不一樣的面貌。

而到現在,黃士綸將這個省思轉成在完整畫面裡頭,有點壞掉的一格格抽象方塊,那個畫面就像是收訊不良的老式電視機,訊號失格時那樣。於是我們可以見到,他對真實性的關注,一直都在。

大事件(十一) 。圖 / 黃士綸提供。

一格格抽象方塊如同訊號失格。圖 / 艾利歐攝。

將自身投射成石 觀看過往與未來

黃士綸關注歷史,關注真實,然在其中扮演重要角色的「人」,始終沒有出現在他的畫布裡。他的畫裡頭常是一片荒漠、一片山與遠方的風暴,而他,則將自己化成了荒漠裡的石子。

獨自面對隱約將至的災難,畫裡的石頭靜靜觀看一切發生,也被景框外的人觀看。

「覺得這有點像我的心理投射,即便外面可能有一些災難的感覺,可是它還是很安穩的在那邊。」黃士綸這麼說。

黃士綸將距離暴風遠處的石子比喻為自己。圖 / 黃士綸提供。

畫裡的石,常常在遠邊有山伴著。或許,那些風景,都來自於對過往的思念吧。黃士綸回想,以前每個週末清晨都要跟隨父母去爬山,在隨時都想往外跑的少年階段,週末早起跟家人出門,那可是件殘忍的事。然而,高中畢業後就離鄉的他,現在或許是時間到了,他慢慢又想念爬山,想念家鄉,開始畫起他的龜山島,畫起小時候的那片海。

也因為是個從小看山看海的鄉下孩子,黃士綸還是不喜歡都市裡密密麻麻的人。「比如說我去逛夜市,可能待一下就走了。不喜歡那麼多人,所以你會看到我作品裡面,都不會有人出現。」

黃士綸的工作室。圖 / 艾利歐攝。

創意不受限 與孩子一同探索世界

但為了繪畫,他選擇留在都市裡。一開始,他做藝術行政維生,縱使每天上班回家後還是繼續創作,但時間零碎,累積很少。後來,為了作為一個真正的藝術家,他選擇辭去固定工作,自行開了畫室「原點美學」。雖說是當老師,畫室老師這個身份,在外界看來還是不夠安穩,還是會讓家人擔心他的生計。然而,黃士綸穩紮穩打地做下去,他相信日子久了,家人自然知道他能在這條路上過得好。

黃士綸所創辦的教學畫室。圖 / 原點美學。

在白日創作,晚上及週末教課的生活中,是不存在一例一休的。要說辛苦,每天十二到十五小時的工作時數,還得在汐止與大安之間往返奔波,怎麼聽都不像是幸福人生的模樣。然而,對黃士綸而言,創作是喜歡的事,而到了畫室當孩子們的「巴斯老師」,又是另外一件美好的事。

因為長得像巴斯光年公仔,而被孩子取了「藝名」的黃士綸,在帶領孩子們主題式探索藝術世界的同時,他也在他們身上看到了各種突破的可能。孩子們大膽的用色、不受規範的創意等,讓他反覆檢視各種規則存在的必要,致力不讓孩子遭非必要的規矩綑綁,也讓自己能更自由去想像藝術的可能。「藝術對我來說就是一個實驗,是不斷打破規則,去創造新的東西。」孩子們總能提醒他能以不同的角度,去看待這個世界。

黃士綸藝術家。圖 / 艾利歐攝。

以點描累積畫作 在創業中踏實追夢

生活裡的每一塊組成總是互相影響的。在創業新生活裡,他的畫法也出現了變化。由於創業常有各種細瑣事項需要立即處理,他又堅持要以有厚度質感、有雕塑性的油畫為創作材質,細細思量之下,他找到適合創作技法:點描。相較於需要一氣呵成的畫法,點描隨時都能接續上一個畫點節奏,作品都能往前累積。不侷限在原先的畫法,以更有彈性的心創作,或許,這也是小朋友帶給他的創造能量吧。

明年,黃士綸在人文遠雄的展覽,想必能將新生活帶來的種種體悟,以各種面向呈現給大家。也相信他作為一個畫家,會以巨蟹座的務實穩健,往每個人生階段走去。

黃士綸藝術家。圖 / 黃士綸提供。

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導嗎?點選瘋設計LINE生活圈加入好友,帶你欣賞更多精彩創意!